New York (États-Unis), de notre correspondant.– « Il n’en vaut pas la peine. » Pendant des mois, Nancy Pelosi, la puissante « Speaker » de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, n’a rien voulu entendre. Pas question, disait-elle, de faire le cadeau à Donald Trump de lancer la rarissime procédure d’« impeachment » contre le président, prévue par la Constitution des États-Unis.Pour décortiquer ses multiples conflits d’intérêts et les lourds soupçons de corruption qui pèsent sur lui, les leaders du parti démocrate avaient préféré lancer toutes sortes de batailles devant les tribunaux, ainsi que des auditions parlementaires, auxquelles la majorité des proches du président n’ont d’ailleurs pas déféré.

Malgré les demandes de plus en plus pressantes d’élus – notamment de la gauche du parti démocrate –, Pelosi et la direction du parti démocrate, collées aux sondages d’opinion, estimaient que l’impeachment risquait de leur nuire. Que les électeurs, préoccupés par des sujets plus concrets, leur reprocheraient de rejouer légalement la bataille politique perdue de la présidentielle. Que Trump se poserait nécessairement en victime d’une « chasse aux sorcières » menée par « l’État profond », expressions qui figurent parmi ses favorites

En une semaine, pourtant, tout a changé. Mardi 24 septembre, Nancy Pelosi a fait volte-face et annoncé le lancement d’une procédure officielle d’impeachment contre Trump à la Chambre des représentants.

« Cette semaine, a dit Pelosi lors d’une courte allocution, le président a demandé au président ukrainien de lancer des actions susceptibles de lui bénéficier politiquement. Les agissements de la présidence Trump révèlent l’indignité d’un président qui trahit le serment de sa fonction, de notre sécurité nationale et de l’intégrité de nos élections. »

« Personne n’est au-dessus des lois », a-t-elle martelé.

La raison du revirement des chefs démocrates est un scandale révélé il y a une semaine par la presse américaine.

L’affaire implique un coup de fil entre deux chefs d’État – le président américain et son homologue ukrainien –, un lanceur d’alerte au sein des services de renseignement, ainsi qu’un magot de 400 millions de dollars : le montant substantiel d’une aide financière à l’Ukraine, que le 45e président américain est soupçonné d’avoir « gelée » pour l’utiliser comme monnaie d’échange auprès de son homologue ukrainien. Ceci dans le but d’obtenir une enquête sur les investissements en Ukraine du fils de Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, et un de ses principaux adversaires démocrates à la présidentielle.

Dans ce scandale à rebondissement, la présidence américaine semble commencer à s’enliser : mercredi 25 septembre, la Maison Blanche a publié un document de cinq pages censé dédouaner Donald Trump. En réalité, il établit clairement les pressions directes de Trump sur le président ukrainien. Exactement ce que lui reprochent les démocrates :

« HARCÈLEMENT PRÉSIDENTIEL », a tweeté Trump, qui va s’atteler dans les prochaines semaines à décrire un grand complot destiné à empêcher sa réélection en novembre 2020. « Je suis en tête dans les sondages [ce qui est faux – ndlr], et ils ne savent pas comment m’arrêter », a-t-il dit ce 24 septembre en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU à New York.

Ce nouveau scandale de la présidence Trump a éclaté, d’abord sans un bruit, le 12 août dernier. Ce jour-là, un lanceur d’alerte non identifié au sein des services de renseignement américains dépose un signalement – son identité et les termes exacts de la plainte n’ont pas été dévoilés, pas même au Congrès, la Maison Blanche et le Département de la justice s’y étant opposés.

Plus d’un mois plus tard, le Washington Post révèle l’existence de ce signalement. La plainte en question, apprend-on, implique le président Trump lui-même, ainsi qu’une « promesse » faite à un « leader étranger ».

Au fil des révélations, les faits commencent à se préciser. Les médias américains révèlent que le pays concerné est l’Ukraine et que l’affaire concerne directement l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden.

D’autres médias révèlent peu à peu d’autres morceaux du puzzle. Propriété de Rupert Murdoch, un ami de la famille Trump, le Wall Street Journal affirme ainsi que le 25 juillet dernier, lors d’un coup de fil au président ukrainien tout juste élu, Volodymyr Zelenski, « le président Trump a fait pression de manière répétée sur le président ukrainien pour qu’il enquête sur le fils de Joe Biden, demandant à Volodymyr Zelenski environ huit fois de travailler avec [son avocat] Rudy Giuliani sur une enquête qui pourrait entraver » Biden dans la course à la Maison Blanche.

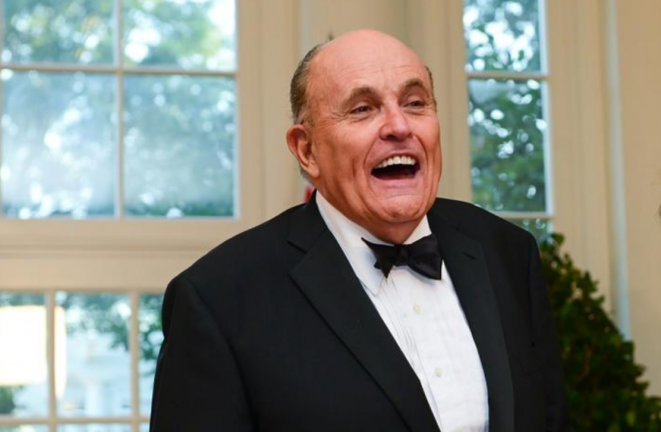

Trump n’a jamais nié cet appel, ni même avoir évoqué Biden. Il s’en est même vanté ces derniers jours. Depuis des mois, Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat personnel de Trump, plaide publiquement pour une enquête des autorités ukrainiennes sur la famille Biden.

écits parallèles

Mercredi 25 septembre, au lendemain de l’annonce du lancement du processus formel d’impeachment contre Trump, la Maison Blanche a donc publié une retranscription, partielle et reconstituée, de l’entretien présidentiel. S’il pensait que ce document allait le dédouaner, Trump s’est lourdement trompé – la preuve, peut-être, que l’affabulateur en chef a fini par croire à ses propres mensonges.

Au cours de cette conversation téléphonique dans la « situation room » de la Maison Blanche, Trump, qui parle à Zelenski pour la deuxième fois, cite en effet nommément Joe Biden.

« On parle beaucoup du fils de Biden, on dit que Biden a stoppé l’enquête du procureur [ukrainien], beaucoup de gens veulent savoir, donc tout ce que vous pouvez faire avec le general attorney serait bien », suggère Trump.

Il incite avec insistance le président ukrainien à se mettre en relation avec son avocat Rudy Giuliani (qui n’a aucune responsabilité officielle dans l’administration) et le general attorney William Barr, un de ses fidèles à la tête du Département de la justice.

« Monsieur Giuliani est un homme très respecté, il était maire de New York, un grand maire, et je voudrais qu’il vous appelle. Je vais lui demander de vous appeler avec le general attorney. Rudy connaît très bien ce qui s’est passé et il est très capable. Si vous pouviez parler avec lui, ce serait bien. »

Trump ajoute : « Nous allons aller au fond de cette histoire. » Et encore : « Tout ce que vous pouvez faire, c’est très important que vous le fassiez, si possible. »

« Ce compte-rendu en soi est un “smoking gun”, s’est écriée sur Twitter la sénatrice Elizabeth Warren, candidate à l’investiture démocrate en vue de la présidentielle de novembre 2020. Si telle est la version des faits que le président juge favorable pour lui, il est en situation très délicate. »

Selon les médias américains, le département de la justice a refusé cet été de donner suite à des alertes des services de renseignement faisant état de cette conversation.

Et d’ores et déjà, les démocrates insistent pour consulter la totalité de la plainte du lanceur d’alerte. Selon le New York Times, elle pourrait dénoncer d’autres agissements problématiques de la part du président.

Une autre question, non évoquée dans la retranscription présentée par la Maison Blanche, va très vite se poser. Trump a-t-il suspendu une aide financière destinée à être versée à Kiev pour parvenir à ses fins ? Le Washington Post rapporte que Trump lui-même a exigé le « gel » d’un paquet d’aide de 400 millions de dollars à l’Ukraine, juste une semaine avant de téléphoner à Zelinski…

À présent que le feu vert de l’impeachment est donné, c’est un processus incertain qui s’ouvre. L’impeachment est inscrit dans l’article II de la Constitution américaine. Il prévoit que « le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions sur mise en accusation [« impeachment » – ndlr] et condamnation pour trahison, corruption, ou autres crimes et délits majeurs [« Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors »] ». Ces termes ne sont pas définis par la Constitution.

L’impeachment, s’il est lancé puis voté par la Chambre des représentants au terme d’une série d’investigations et d’auditions, ne débouche sur une destitution du président que si le Sénat, qui se constitue alors en tribunal, juge aux deux tiers le président coupable de certains crimes.

Avec un Sénat à majorité républicaine et totalement aligné sur Donald Trump, cette hypothèse est inenvisageable. À ce jour, seuls trois présidents, Andrew Johnson (en 1868), le président républicain du « Watergate » Richard Nixon (1974) et, beaucoup plus récemment, le démocrate Bill Clinton, ont été « empêchés » par la Chambre des représentants. Jamais le Sénat américain n’a destitué un président en exercice : en 1974, Nixon avait démissionné avant que le Sénat ne se prononce.

Procédure juridique, l’impeachment a aussi un sens politique important. Au-delà de la protestation ou des joutes politiques, il matérialise le fait que le Congrès demande officiellement des comptes au président et enquête sur ses agissements.

Au printemps, lorsque l’ancien patron du FBI Robert Mueller, au terme d’une enquête de deux ans, avait estimé que Trump avait à au moins dix reprises tenté de faire obstacle à son enquête, il avait d’ailleurs explicitement passé le relais au Congrès.

Devant les parlementaires, Mueller avait clairement dit que s’il n’avait pas décidé de poursuivre lui-même le président américain – en vertu d’une jurisprudence contestée du Département de la justice –, il ne l’avait pas pour autant exonéré. Son message était clair : la Constitution prévoit une mesure, l’impeachment, un processus à la fois politique et légal permettant au Congrès d’enquêter officiellement sur les actions du président.

D’ores et déjà, une guerre des mots et de l’information s’annonce. En plus de dénoncer une cabale du « Deep State », des démocrates et des médias contre le président, Donald Trump et ses amis vont s’échiner à raconter dans les prochains mois la seule histoire qui compte à leurs yeux : celle de la corruption supposée de la famille Biden.

Ce récit parallèle est déjà largement diffusé par les médias conservateurs américains et les proches de Trump. Selon eux, Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, aurait tout fait pour obtenir en 2016 la destitution d’un procureur ukrainien trop curieux, dont le tort aurait été de se pencher sur les comptes de Burisma Holdings, la plus grande société privée de gaz en Ukraine. Or le fils de Joe Biden, Hunter Biden, était un membre (très bien) rémunéré du conseil de direction de Burisma.

Une pure « théorie du complot », selon le site d’investigation The Intercept, pourtant guère sympathique envers Biden, qui rappelle que le procureur en question a été limogé pour son peu d’empressement à combattre la corruption du clan de l’ancien président Viktor Ianoukovitch, dont le conseiller fut… Paul Manafort, l’ancien directeur de campagne de Trump.

En parallèle, Giuliani et un groupe de propagandistes proches de Steve Bannon, l’ancien conseiller d’extrême droite de Donald Trump, ont également lancé d’autres théories sur les activités de Hunter Biden en Chine.

Derrière cette agitation, le clan Trump essaie de mettre en scène un affrontement à venir entre Trump et Biden. Le vice-président démocrate de Barack Obama, caricature anachronique du parti démocrate néolibéral des Clinton, semble être le candidat que Trump rêverait d’affronter.

Il est mis en cause de toutes parts pour ses liens avec de riches donateurs de l’industrie fossile ou des banques, a voté pour la guerre en Irak, plaidé dans les années 1980 des politiques pénales qui ont contribué à enfermer davantage les pauvres et les Noirs, a tenu dans les années 1970 des propos sur leur ségrégation aujourd’hui inaudibles pour leur racisme. Il s’est illustré ces dernières semaines en racontant des histoires fabriquées qui indiquent, à tout le moins, une certaine distraction mentale.

Pour toutes ces raisons, il est en déconnexion importante avec la base du parti démocrate, celle qui manifeste, organise et mobilise. Pour Trump, celui qu’il appelle « Sleepy Joe », actuel favori des sondages de la primaire démocrate, est de toute évidence le candidat préféré. Une sorte d’Hillary Clinton version 2020, qu’il a tout intérêt à installer comme son adversaire principal.